人,在恼怒的时候,理智是被自我占据的。

人,在恼怒的时候,理智是被自我占据的。

哪怕,恼怒的对象,有恩于他。在此刻,也化为乌有。

等到清醒时,又悔之晚矣。

人,在恼怒的时候,理智是被自我占据的。

人,在恼怒的时候,理智是被自我占据的。

哪怕,恼怒的对象,有恩于他。在此刻,也化为乌有。

等到清醒时,又悔之晚矣。

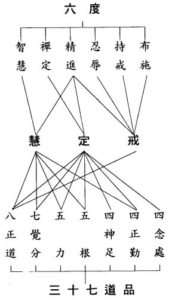

戒:

戒:

戒杀生,戒不与取,戒欲邪行,戒虚妄语,戒放逸。

定:

四色界禅:初禅、第二禅、第三禅、第四禅。

四无色定:空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。

慧:

苦圣谛、集圣谛、观智、道智。

人生八苦,因慧不足。果慧不足,因定力不足。果定力不足,因戒行不足。果戒行不足,因知行不一。

“打破常规”与“墨守成规”,应该是两类人在某个维度的两种标签。打破常规:不按常理出牌,拒绝跟从,是我对这个行为简单的认知。墨守成规:划定界限,不跳出框框,循规蹈矩,是我对这个行为的浅显的理解。

“打破常规”与“墨守成规”,应该是两类人在某个维度的两种标签。打破常规:不按常理出牌,拒绝跟从,是我对这个行为简单的认知。墨守成规:划定界限,不跳出框框,循规蹈矩,是我对这个行为的浅显的理解。

而通常墨守成规的人会不会打破常规,或者打破常规的人会不会偶尔墨守成规?

我主观上想,是会的。因为,两个标签,是定义了两类人的通常做事的风格,而“破”与“守”更像是瞬间的行为。

从规律上讲,物极必反,所以他们必然出现相反方向的行为。

从心理上感觉,所谓的“破”与“守”,则更像是人们为自己的行为,所找的一些借口。

过马路永远是各种鸡汤文章用来举例的话题,不看交通灯指示的人比比皆是,我没有调查过,但是我相信,这里面这两类人全都有。而遵守交通指示的,也是这两类人全都有。

(以下的陈述,均代表以上这段假设成立的前提下,就姑且认为成立吧。)

那么,是否可以得出一个结论,人民总是朝着利己的方向,去“打破常规”或“墨守成规”呢?

当他认为赶时间更重要一些,重要到他已经忽略自身的安全了,他就会去冲出去。当他认为安全更重要一些,即便是一个打破常规的人,他也会守这个交通法规。

思维跳跃一下,从这里又引申出来一个问题,是先有“行为”,还是先有“律法”。

我主观认为是先有行为的。没有行为,那么就没有为这个行为所定义的文字(或者标识,在远古没有文字只有图形的时候,实际已经有了律法)出来,那又何来的建立在这个行为的律法呢?

所以,《老子·第五十八章》中提到:“其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。”当政策昏昏糊涂的时候,人民都是淳朴的;当政策特别严厉、法网恢恢的时候,人民则是狡诈的。

现如今,法律已经繁杂严密到,每个公民不清楚有多少条法律来。或许在不知不觉中,已经触犯了法律。

那么,老子的“无为,而无不为。”在这个层面上,也就更好理解了。

你如一粒尘埃,风尘仆仆的来到这个世上,带着大爱与自己的梦想,慢慢筑造自己想要的一切。

你如一粒尘埃,风尘仆仆的来到这个世上,带着大爱与自己的梦想,慢慢筑造自己想要的一切。

你奔波与坚强,随风的飘逸。

你也希望自己可以尘埃落定。

风停了,尘落了,你会说:“虽然怀念旧日在风中起舞的日子,但是落定了,就是落定了,一颗心沉了下来,日月有盈亏,我情却无极。”

雪夜,似乎比平时更亮一些。

雪夜,似乎比平时更亮一些。

洁白的雪,映衬着并不皎洁的月光,给大地披上了银装。

是不是说,当人类不再赤身裸体的那一刻,

心也如今晚的月亮,并不皎洁。

而光鲜的外衣,却映衬出五彩的人生。

最后,指向月亮的手指,终究难以到达光明。

游戏的两个关键字,简单和虚幻。

游戏的两个关键字,简单和虚幻。

简单:可以很简单的完成在现实中无法实现的事情。

虚幻:不切实际。

所以,游戏很受欢迎,尤其是空虚之人。

游戏,构建了另一个社会,而在现实社会中,人们同样在做着游戏。

或许,这大概才是“游戏人间”的本意。

选择与不选择,是一个问题。

选择与不选择,是一个问题。

选择了不选择,是一个问题。

不选择选择,还是一个问题。

所以,无所谓选择与不选择,也就没有了选不选择。

选择,可以是不选择。不选择,也可以是选择。

最终,还是没能解答第一句话的问题。

因为一颗,飘荡在世俗的心,孤独。

从此,

从此,

望穿了迷茫。

不语,

枯败收于眼底。

习惯了老父亲每天问我什么时间到家,要不要洗澡、带饭。

习惯了老父亲每天问我什么时间到家,要不要洗澡、带饭。

今天加班后,给他发了条微信,没有回复。然后进到家门,也没有像往常一样的出来,不禁琢磨,不会出了什么事情吧?

知道听到他的鼾声,才为老两口儿踏实下来。

家人的爱与关心,很平淡,很真。

《五律·人生待续》

《五律·人生待续》

漫步山间路,

云深风沁肤。

花香无觅处,

幽径向茅屋。

蓦见琴声促,

仙翁驾鹤出。

青娥翩起舞,

梦醒已上烛。