晨读纪伯伦和玛丽的书信之间,除了对彼此的爱恋,更有相互的进步。或许一份感情中有你侬我侬很好,若能在此基础之上,一起学习进步和成就,就更是锦上添花的事情了。

晨读纪伯伦和玛丽的书信之间,除了对彼此的爱恋,更有相互的进步。或许一份感情中有你侬我侬很好,若能在此基础之上,一起学习进步和成就,就更是锦上添花的事情了。

标签归档:书

《蓝色火焰》

最真挚的情感朴实无暇,无须修饰。但如若动了真情,又怎么会忍心让如此的真挚赤裸裸的暴露在外?加上浪漫的文字,让真挚加以绽放开花,是一桩美事。

最真挚的情感朴实无暇,无须修饰。但如若动了真情,又怎么会忍心让如此的真挚赤裸裸的暴露在外?加上浪漫的文字,让真挚加以绽放开花,是一桩美事。

人与万物之间情感的交流,如果不局限于在不在、好不好、吃了么、喝起来、在乎你这种简单粗暴的表白,而是像纪伯伦的《蓝色火焰》书信集一般浪漫,或许会是情感的丰富,乃至修养的提高。

《国学与人生》

《国学与人生》一书,以两条主线对国学的主要脉络进行了介绍和分析。一是文学脉络,四书五经。二是宗教脉络,儒释道。对于由儒家孔孟衍生出的墨、法、荀,还有朱熹和王阳明的学说也附带了对比性的介绍和分析。

《国学与人生》一书,以两条主线对国学的主要脉络进行了介绍和分析。一是文学脉络,四书五经。二是宗教脉络,儒释道。对于由儒家孔孟衍生出的墨、法、荀,还有朱熹和王阳明的学说也附带了对比性的介绍和分析。

跨越儒释道及各派学说,如下总结仍可作为现在修身齐家的帮助及准则:简以及道,明以悟性,弱以无为,仁以处世,义以行事,诚以发心,俭以至乐,知行合“一”以至圣。

孔子:“礼敬鬼神而无谄媚之心”。

若真如孔夫子所说的“礼敬鬼神而无谄媚之心”,现如今形形色色的香客,便不会叨扰了观宇的清净。也不会有用拜佛时双手合十的香客,出现在道观,闹出笑话。

若真如孔夫子所说的“礼敬鬼神而无谄媚之心”,现如今形形色色的香客,便不会叨扰了观宇的清净。也不会有用拜佛时双手合十的香客,出现在道观,闹出笑话。

《僧侣与哲学家》

《僧侣与哲学家》一书,可以作为对佛教有些感兴趣,又不那么确定的读者初步阅读。也可以作为“无神论”的读者以非神的角度来扩展。

《僧侣与哲学家》一书,可以作为对佛教有些感兴趣,又不那么确定的读者初步阅读。也可以作为“无神论”的读者以非神的角度来扩展。

父亲作为熟知西方哲学的代表,儿子作为佛教僧侣。双方展开了一场关于哲学、佛教与生命的意义的对话。全书父问子答,从科学研究到心灵探索,从佛教与宗教和哲学的关系,到智慧、科学、政治、心理分析,从低到高的层面,使用了通俗的例子,来阐述了生命中寻找真相的意义。对于一些比较“难懂”的字眼或概念,例如“无明”、“色亦是空”等,也形象生动的进行了解说。

全书以痛苦与快乐概括结尾,达到了高潮。痛苦,来源于对“自我”的执着。而快乐,就是放下“自我”之后的利他、爱和慈悲。

最后,作者又说,如果我们周围有人受苦,那么我们如何快乐?

公益与慈善。

或许社会中只会有各种公益事业,而鲜有真正的“慈善”机构吧。

或许社会中只会有各种公益事业,而鲜有真正的“慈善”机构吧。

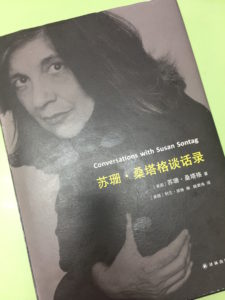

《苏珊·桑塔格谈话录》

《苏珊·桑塔格谈话录》读关于桑塔格的最后一本书。相较于比较感性的桑塔格的日记与随笔而言,这本一问一答的访谈,多少更理性一些。

《苏珊·桑塔格谈话录》读关于桑塔格的最后一本书。相较于比较感性的桑塔格的日记与随笔而言,这本一问一答的访谈,多少更理性一些。

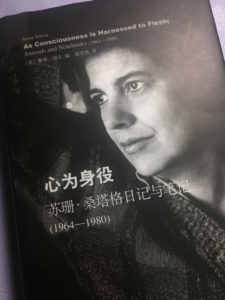

《心为身役》

《心为身役》作为一本日记和笔记形式的书出现,更多的是体现出“作者”本人的与自己对话的独白。包括矛盾、纠结、进步,总结等。

文中最后点明了,所谓笔记已经成为一种艺术形式,现在的人,不在给别人写信,而是给自己写信。信的介质,就是笔记了。这或许就是笔记的价值,自我的倾诉、成长、总结、内省与回顾。

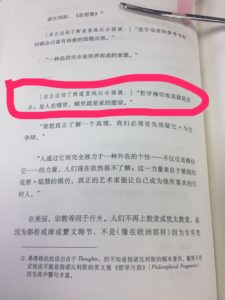

全书比较零散,但仍不乏一些精彩的句子,比如:“哲学确切的说就是思乡;是人在哪里,哪里就是家的愿望。”又如:“写格言就是带上面具——鄙视的面具、优越的面具。”以及等等……

《心为身役》中的“哲学”。

《心为身役》

《心为身役》

哲学,可以引领你走上“回家”的路。

诺瓦利斯说:“哲学是全部科学之母,哲学活动的本质原就是精神还乡,凡是怀着乡愁的冲动到处寻找精神家园的活动皆可称之为哲学。”

哲学,又不会带你回家。哲学,还是会服务于某个民生情况,某个政党或社会群体,乃至服务于宇宙的规律。

所以,哲学或许会制造一个家乡,告诉你,这就是你的精神家园,回来吧。

哲学带给人以智慧。而回家,需要的不仅仅是智慧,更需要超脱于智慧的某种介质。

在找不到“真正的家”之前,暂时以“哲学的家”为家,也不错,毕竟还能收获智慧。

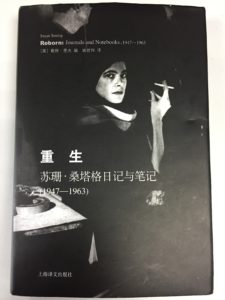

《重生》

《重生》在一个人去逝之后,阅读她的日记和笔记,看着那个人经历着怎么样的变化,苏珊·桑塔格又活了一次。根据日记的星星点点,在自己的脑海里勾勒出这个人,苏珊·桑塔格又活了第二次。

《重生》在一个人去逝之后,阅读她的日记和笔记,看着那个人经历着怎么样的变化,苏珊·桑塔格又活了一次。根据日记的星星点点,在自己的脑海里勾勒出这个人,苏珊·桑塔格又活了第二次。